新規サイト001のヘッダー

剛ちゃん

雑学や小話72

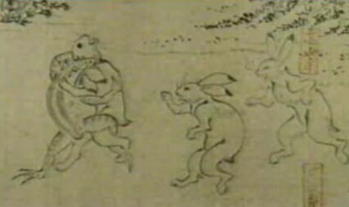

| まんが王国日本 |

|

| |

| 小平邦彦 |

20世紀を代表する数学者の一人である。 数学界のノーベル賞といわれるフィールズ賞を1954年に受賞した。 ■講演の一節 数学は物理学、天文学等の自然科学に広く応用されて実に不思議な程役に立ちます。 しかも、多くの場合、自然科学に必要な理論が発見されるはるか以前に 数学者によってあらかじめ用意されていたのは不思議な現象です。 そのよい例は1920年代ハイゼンベルク、シュレディンガー等によってはじめられた 量子力学における複素数です。 もう一つの例はアインシュタインの一般相対性理論(1915年)におけるリーマン空間です。リーマンが幾何学の基礎を論じてリーマン空間の概念を導入したのが1854年ですから、一般相対論に必要であったリーマン空間は60年も前から準備されていたわけです。 <複素数 2乗してマイナス1になる虚数、複素数を表現するガウス平面、 球や馬の鞍の様な平面でないn次空間を研究するリーマン空間、 これらの数学理論が後に物理学者によって応用されていった。 しかし、現在は物理理論に必要な数学理論が物理学者によって提示されてもいる。 今世紀初めに、ディラックは量子力学の点電荷の表現に δ関数{δにf(X)を掛けて−∞から+∞まで積分するとf(0)}を提唱した。 発表当時は数学者から白眼視されたが現在は超関数として 量子力学に多大な貢献をしている。 <リーマン 今日の科学はユークリッドの「原論」によるところが大きい。 平行線の公理として知られる「原論」の第五公準は有名である。 第五公準 : 一点を通って他の直線と並行である直線は1つしかない。 このことで三角形の内角の和は180度とされる。 この証明が出来ず、19世紀になってヤーノス・ボリアイとロバチェフスキーによって 平行線の公理を否定し平行線は複数引けるとする非ユークリッド幾何学が示された。 さらに発展させ、平行線は引けないとしたのがリーマン(幾何学)である。 第五公準を無視しても他の公式が矛盾なく説明できる。 平らな空間で思考する人間には到底受け入れられない感覚である。 この感覚を打ち崩す例えは「赤道上で離れた2匹のてんとう虫が 各々平行に北を目指すといずれ北極で交わる」といった説明になる。 ページ先頭へ 前へ 次へ ページ末尾へ |

| |