新規サイト001のヘッダー

剛ちゃん

雑学や小話02

| 黒電話 |

■電話の原理は糸電話 送話:人の声は空気を振動させ、スピーカコーンを揺らす。 次に、コーンと一体の磁石が動くことでコイルに電流を流す。(レンツの法則) 受話:送話時の逆で、電流がコイルに流れると電磁石の役目となり、 音声の電圧と同じ波形でスピーカコーンを揺らす。 送話と受話はハイブリッド回路で2線から4線に変換して混線しないように増幅している。 光電話も携帯電話もスピーカコーンを動かす原理は同じ、 音を聞くには空気(コーン)を揺らす為の直流電流が必要となる。 黒電話は交換局からマイナス48Vの直流電流が供給されていて、 受話器を上げると直流回路が閉じる。 <おまけ 明治2年、東京横浜間に電信線が開通した。 当時、電柱に登り電線に耳を近づけて話し声を聞こうとしたり、 電線に荷物をぶら下げて送ろうとしたりの笑えない話があった。 |

| |

| 光電話 |

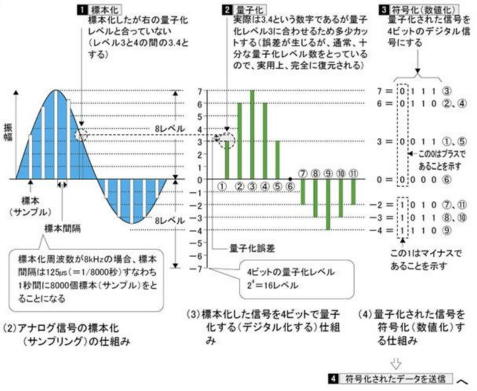

<黒電話でも光ファイバーで繋ぐと光電話・・・なしか 送話時は音声電流のアナログの波形をデジタル信号に変換して光ケーブルで伝送する。 受話時はVOIPでデジタル信号をアナログ信号に戻してスピーカコーンを駆動する。 光電話は伝送路が光ファイバーケーブルなだけで電話機とは無関係である。 ■シャノンの定理(標本化定理・サンプリング定理・ナイキスト定理) 「アナログ信号をデジタルに変換するには、 最高周波数の2倍以上でサンプリングすれば元のアナログ信号を復元できる」 そこで、電話は人の音声を最大周波数4000Hzとして設計している。 標本化は2倍の8000Hzでサンプリングし、量子化は8ビットである。 よって、64Kb/s(8bit×8000Hz)の情報量が1通話に必要となる。 光ファイバーの中では光信号が超高速で点滅している。 この点滅を0と1(2進法)に対応させて1秒間に64000回点滅している。 <おまけ 音楽用CDで使用されるサンプリング周波数は44.1kHzである。 よって、直流から22.05kHzまでの音声波形を損なわずに標本化 している。(量子化は16bit) だから電話口でいくら上手に歌っても、CDの様ないい声にはならない。 ページ先頭へ 前へ 次へ ページ末尾へ |

| |