剛ちゃん

雑学や小話61

| 自然はアナログか |

|

| |

| フュージョン |

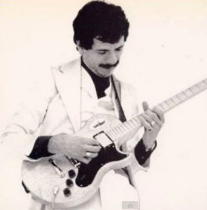

1973年、第四次中東戦争や石油公示価格の引上げで お店からトイレットペーパーが一時的になくなったオイルショックの時代。 ノンポリ学生の自分は卓球クラブ主催のダンパ券売りに奔走していた。 ホールの天井ではミラーボールが回り、ジルバやボックスに合わせて音楽が流れる。 踊りでは技術不要のチークが一番簡単である。 なかなか声をかけれないもので、ほぼ壁の沁みちょびれの自分ではあった。 ホールを抜けロビーで窓の外に目をやると、大分川の川面が夜景で揺れていた。 この時なんとも心に染みいる曲が聞こえてきた、サンタナの「哀愁のヨーロッパ」である。 うるさいはずのエレキギターで不思議な気持ちにさせる音楽があった。 「ブラック・マジック・ウーマン」もお気に入り。 サンタナの音楽ははジャンルでいうとラテン・ロックに属する。 さて、1970年代にフュージョンというジャンルの音楽が立ち上がった。 ジャンルにとらわれずジャズをベースにポップス、ソウル、ダンスミュージック、ロック、 クラシックなどと融合させて軽いノリで聴かせてくれる1音楽シーン。 各楽器の第一人者がリズミカルな音楽を聴かせてくれる。 トランペットはハープ・アルパートがお気に入り。 ギターはアール・クルーやジョージ・ベンソン ハーモニカはリー・オスカー ボブ・ジェームスやクインシー・ジョーンズもおしゃれ ピアノとハーモニーはシャカタク →当時の曲を今聴いても新鮮に感じる。 ページ先頭へ 前へ 次へ ページ末尾へ |

| |

2008年

2008年