剛ちゃん

小話や雑学01

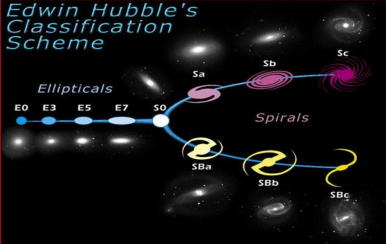

| 恒星と惑星 |

|

| |

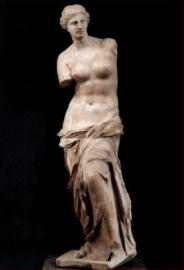

| 黄金比 |

2011年3月吉日 2011年3月吉日入学シーズンを向かえ、ランドセルの宣伝がテレビで増えた。 赤と黒しか無かった昔と違ってとてもカラフルである。 「A4の紙も入りまーす」と宣伝している。 ランドセルが大きくなっても頑張れ! 教科書を学校に置けばランドセルは要らない。 本を複数年使えば大事に扱うし、 宿題もなくていいのに、とも思う。 さて、学校では何故かB版を好み、オフィスで使うA版との相性が悪い。 <白銀比 一辺が1の直角二等辺三角形の斜辺は「 A4の縦横比も同じ比になっている。 縦:横=210mm:297mm A4の紙を折り曲げると残った長方形は元のA4と相似となる。 この「1対  <黄金比 ギリシャ人は最も長方形らしい長方形を次のように定義した。 「長方形の中から最大の正方形を取り除いて、残った長方形が 再び元の長方形と相似になる縦横比を持った長方形」 求める長方形の長辺、短辺の長さを X , 1 と置くと 残された長方形の長辺、短辺は 1 ,( X - 1 ) となる。 ∴ X : 1 = 1 : ( X - 1 ) 2次方程式 XΛ2 - X - 1 = 0 プラスの根は X = ( 1+ この X はギリシャ文字のΦで表わされ、「黄金比」と呼ばれる。 ミロのビーナスの美しい体型も黄金比に支えられている。 つま先からおへそ : 身長=1 : ( 1+ ページ先頭へ 前へ 次へ ページ末尾へ |

| |